ガンガゼから藻場を守ろう!

ガンガゼはウニの仲間で、漁業者の間では「毒ガゼ」とも呼ばれています。細く長い棘には

毒があり、折れやすく抜けにくいため痛みが残ります。もともと暖海性の種類であり、筑前海域では

まれにみる程度でしたが、ここ2〜3年前から目立つようになりました。発生の原因は2つほど考えら

れています。1つは海水の温暖化により、生息域が北上してきたという説。もう一つはここ数年

イシダイなどの底物釣りの餌として生きたガンガゼが普及し始め、分布が人為的に拡大し、定着した

という説です。

ガンガゼはアカウニやムラサキウニと同じように海藻を食べ成長します。しかし、その身は苦く、

食用としての商品価値があまりないこと、さらに危険であることから漁獲の対象とならないため

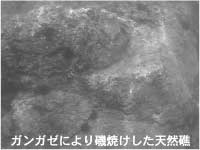

急激に増えつつあります。筑前海の中でも、宗像郡大島の一部の磯ではガンガゼの食害による磯焼けが、

深刻な問題となっています。船上から海中をミルと、パッチ状に真っ白くなった瀬が転々としているの

がわかります。このままにしておけば、磯焼けの範囲が拡大し、問題となってしまうことから、自らの磯を

守るため、昨年から磯漁業者が素潜りでガンガゼ駆除に取り組んでいます。

ガンガゼはアカウニやムラサキウニと同じように海藻を食べ成長します。しかし、その身は苦く、

食用としての商品価値があまりないこと、さらに危険であることから漁獲の対象とならないため

急激に増えつつあります。筑前海の中でも、宗像郡大島の一部の磯ではガンガゼの食害による磯焼けが、

深刻な問題となっています。船上から海中をミルと、パッチ状に真っ白くなった瀬が転々としているの

がわかります。このままにしておけば、磯焼けの範囲が拡大し、問題となってしまうことから、自らの磯を

守るため、昨年から磯漁業者が素潜りでガンガゼ駆除に取り組んでいます。

現在、このガンガゼを駆除する一番有効な方法は、ウニ鈎で潰してしまうことです。ガンガゼの殻は

薄いため、簡単に潰すことが出来ます。

現在、このガンガゼを駆除する一番有効な方法は、ウニ鈎で潰してしまうことです。ガンガゼの殻は

薄いため、簡単に潰すことが出来ます。

大島以外でも、ガンガゼの分布は確認されています。もし、磯漁業の最中にガンガゼを見かけたら、

必ず潰して駆除することが重要です。そのままにしておくと、気がついたときには磯焼けで、海のなかが

真っ白になるおそれがあります。

(研究部浅海増殖課)